LE VASCULITI

Le vasculiti rappresentano un gruppo di patologie caratterizzate da processo infiammatorio e necrotico dei vasi sanguigni, sia arteriosi che venosi, di diverso calibro e di

qualsiasi distretto corporeo. L’infiammazione determina ostruzione del vaso interessato e talora alterazioni in senso aneurismatico (dilatazione vaso) con lesioni

ischemico-emorragiche degli organi colpiti dal processo infiammatorio.

Dal punto di vista clinico si può assistere ad un’ampia sovrapposizione di sintomi che si

presentano il più delle volte in maniera aspecifica e sono rappresentati da febbre, calo ponderale, astenia, dolori articolari diffusi, manifestazioni cutanee, ecc.

Nel corso degli anni si è reso necessario operare delle classificazioni delle vasculiti dal

momento che, pur avendo una sintomatologia simile, riconoscono meccanismi patogenetici molto differenti che implicano una diversa risposta alle terapie ed una diversa gravità della

prognosi.

CLASSIFICAZIONE

Varie e complesse sono le classificazioni proposte. Una delle piu’ usate è la classificazione a seconda del diametro del vaso colpito: primarie predominati dei grossi vasi, predominanti medi vasi, predominanti piccoli vasi o secondarie a connettiviti, ad artrite reumatoide, a malattie intestinali,a neoplasie, a infezioni, a farmaci.

VASCULITI PRIMITIVE

Con interessamento dei vasi di grosso calibro:

- Arterite di Takayasu

- Arterite temporale a cellule giganti

- Angite isolata del SNC

Con interessamento predominante dei vasi di medio e piccolo calibro

- Poliarterite nodosa

- Sindrome di Churg-Strauss

- Granulomatosi di Wegener

Con interessamento predominante dei vasi di piccolo calibro

- Poliangioite microscopica

- Porpora di Henoch- Schonlein

- Angioite cutanea leucocitoclastica

Miscellanea:

- Malattia di Burger

- Sindrome di Cogan

- Malattia di Kawasaki

VASCULITI SECONDARIE

- ad infezioni

- a malattie del tessuto connettivo

- ad ipersensibilità da farmaci

- a crioglobulinemia mista essenziale

- a neoplasie maligne

- vasculite orticarioide ipocomplementemica

- a trapianto d’organo

- sdr. pseudo-vasculitica (mioma, endocardite, sindrome di Sneddon).

CLASSIFICAZIONE DI CHAPEL-HILL

(Consensus Conference Chapel-Hill 1992)

VASCULITI DEI VASI DI GROSSO CALIBRO

- Arterite temporale a cellule giganti: arterite granulomatosa dell’aorta e delle sue branche maggiori con predilezione dei rami extracranici della carotide. Spesso coinvolge l’arteria temporale. Normalmente colpisce i pazienti con età superiore ai 50 anni e spesso si associa con la polimialgia reumatica (PMR).

- Arterite di Takayasu: arterite a carattere granulomatoso dell’aorta e delle sue branche maggiori. Solitamente colpisce soggetti con età inferiore ai 50 anni.

VASCULITI DEI VASI DI MEDIO CALIBRO

- Poliarterite nodosa: flogosi necrotizzante delle arterie di piccolo e medio calibro, senza glomerulonefrite o vasculite delle arteriole, capillari o venule.

- Malattia di Kawasaki: arterite con coinvolgimento dei vasi di grosso, medio e piccolo calibro associata a sindrome linfonodale mucocutanea. Le coronarie sono spesso coinvolte. Coinvolge solitamente l’età pediatrica.

VASCULITI DEI VASI DI PICCOLO CALIBRO

- Granulomatosi di Wegener: flogosi granulomatosa con interessamento delle vie respiratorie e vasculite necrotizzante dei vasi di piccolo e medio calibro (capillari, venule, arteriole ed arterie). E’ frequente la glomerulonefrite necrotizzante.

- Sindrome di Churg-Strauss: flogosi granulomatosa eosinofilica con interessamento del tratto respiratorio e vasculite necrotizzante dei vasi di piccolo e medio calibro associata ad asma ed eosinofilia.

- Poliangioite microscopica: vasculite necrotizzante con scarso o assente deposito di immunocomplessi (nei capillari, venule od arteriole). Può rilevarsi la presenza di arterite necrotizzante dei vasi di piccolo o medio calibro. Molto frequente la glomerulonefrite necrotizzante. Spesso è presente una capillarite polmonare.

- Porpora di Henoch-Schonlein: vasculite con predominante deposito di IgA con interessamento dei vasi di piccolo calibro (capillari, venule, arteriole). Tipicamente coinvolge la cute, l’intestino, i reni ed è associata con artralgie e artriti.

- Vasculite da crioglobulinemia mista essenziale: vasculite con deposito da immunocomplessi costituiti da crioglobuline a livello dei vasi di piccolo calibro (capillari, venule, arteriole) associata a presenza di crioglobuline sieriche. Sono spesso coinvolti la cute e i reni.

- Angite cutanea leucocitoclastica: angite leucocitoclastica senza vasculite sistemica o glomerulonefrite.

Per VASI DI GRANDE CALIBRO: si intendono aorta e branche maggiori dirette

verso i distretti corporei maggiori (alle estremità, alla testa ed al collo).

Per VASI DI MEDIO CALIBRO si intendono i vasi viscerali maggiori (arterie renali, coronarie e arterie mesenteriche).

Per VASI DI PICCOLO CALIBRO: capillari, venule arteriole di arterie intraparenchimali distali in connessione con le arteriole.

Quale la fisiopatologia e la patogenesi?

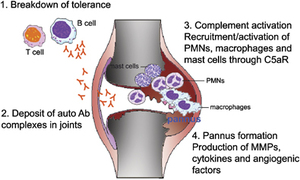

La maggior parte delle vasculiti è mediata da reazioni immunopatologiche (autoimmuni):

- formazione e deposito di immunocomplessi

- alterazioni della risposta immunitaria cellulomediata con formazione di granulomi

- processi autoanticorpali diretti contro le cellule endoteliali

- meccanismi autoanticorpali nei confronti dei leucociti dei neutrofili

- agenti infettivi

- cellule tumorali.

Un ruolo importante è svolto dalle cellule endoteliali in risposta a stimoli di varia natura prevalentemente immunologici che secernono numerose citochine e altri mediatori dell’infiammazione che esprimono sulla loro superficie svariate molecole di adesione e modulano l’equilibrio tra i meccanismi della coagulazione e dell’anticoagulazione intravascolare.

La più frequente reazione immunopatologica è quella mediata da IMMUNOCOMPLESSI con componente anticorpale di tipo IgG, IgA o IgM. Una volta formatisi gli immunocomplessi si depositano nella parete dei vasi (generalmente nei punti di biforcazione) e quindi attivano la produzione di sostanze di attivazione per i polimorfonucleati i quali a loro volta fagocitano gli immunocomplessi liberando enzimi (in particolare elastasi e collagenasi) che assieme ad altri mediatori sono responsabili del processo infiammatorio.

Gli immunocomplessi possono anche intervenire direttamente nel danno vasale attraverso il loro legame con recettori presenti sulla superficie di monociti e granulociti con conseguente rilascio di citochine ed attivazione cellulare e conseguente danno della parete vasale.

Esiste poi un meccanismo cellulo-mediato che comporta l’interazione tra antigeni e linfociti sensibilizzati con successivo rilascio di numerose linfochine che richiamano e attivano i macrofagi. Tali enzimi lisosomiali si trasformano in cellule epitelioidi ed in cellule giganti multinucleate con danno della parete vascolare e formazione di granulomi (vasculite di Churg-Strauss, vasculite di Wegener).

Un altro meccanismo è costituito da anticorpi diretti contro antigeni delle cellule endoteliali (AECA). Si tratta di anticorpi aspecifici che si ritrovano molto frequentemente nelle vasculiti primitive come la vasculite di Wegener, la poliangioite microscopica, la malattia di Kawasaki, l’artrite reumatoide, il Lupus Eritematosa Sistemico e la Sclerodermia.

Altro meccanismo coinvolto è rappresentato da anticorpi diretti contro antigeni dei neutrofili e chiamati ANCA (anti-neutrophil citoplasmatic autoantibodies) con successiva liberazione di enzimi in grado di produrre danno cellulare e quindi infiammazione. Dal punto di vista laboratoristico gli ANCA si dimostrano, attraverso tecniche di immunofluorescenza diretta (IFI), in due forme principali c-ANCA e p-ANCA. Gli ANCA si riscontrano nell’80% circa dei soggetti affetti da Granulomatosi di Wegener di tipo sistemico, nel 50% dei casi con forme localizzate e nel 50-60% dei casi di poliangioite microscopica e di vasculite di Churg-Strauss

Il danno della parete vasale può anche essere causato da agenti infettivi attraverso 3 meccanismi principali:

- effetti tossici diretti,

- espressione di antigeni estranei sulle cellule endoteliali con conseguente stimolazione di

risposte immunitarie cellulomediate o umorali,

- formazione di immuno-complessi contenenti antigeni infettivi (quali HIV, HTLV-1,

rickettsia, herpes virus varicella, herpes simplex e CMV, virus dell’epatite B e C).

Il danno della parete vasale può essere mediato da cellule tumorali come nel caso della leucemia a cellule cappellute, in alcune forme di poliartrite nodosa (PAN), nella malattia di Hodgkin, in alcune vasculiti granulomatose. Il meccanismo potrebbe essere legato a deposizione di immunocomplessi contenenti antigeni tumorali o a seguito di invasione diretta della parete vasale da parte delle cellule tumorali stesse.

Ci sono sintomi di orientamento?

Come abbiamo detto la sintomatologia generale può essere aspecifica e comune alle varie forme.

Alcune caratteristiche peraltro facilitano l’orientamento diagnostico con manifestazioni tipiche

a seconda del diametro vasale.

Nelle vasculiti dei grossi vasi si riscontrano claudicatio agli arti

(dolore dopo cammino), pressione arteriosa diversa tra i due arti, assenza di polsi periferici, soffivascolari, dilatazione aorta. In quelle dei medi vasiè

possibile il riscontro di noduli cutanei, di ulcere, di livedo reticularis, di gangrena digitale, di microaneurismi, di mononevrite multipla. Nelle vasculiti dei piccoli vasi

è comune il riscontro di porpora, di lesioni vescicolo-bollose, di orticaria, di glomerulonefrite, di emorragia alveolare (emorragia polmonare), di granulomi (noduli) cutanei

extravascolari necrotizzanti, di emorragie a fiamma (spesso a livello ungueale), di scleriti-episcleriti-uveiti (infiammazione dell’occhio).

Le manifestazioni generali comuni sono la febbre, la perdita di peso, la presenza di

artralgie-artriti, la astenia (stanchezza).

Esistono dei precisi criteri classificativi per le varie forme. Per l’ orientamento

diagnostico devono essere peraltro considerati una serie di dati comprendenti la grandezza vasi, il dato epidemiologico, l’età, il sesso, la sede e tipo di impegno d’organo, la presenza

di granulomi, il tipo di risposta immune, il tipo di istologia, la presenza degli ANCA, la presenza di specifiche infezioni (HCV-HBV).

Anche il tropismo d’organo (l’organo maggiormente colpito) è importante per l’

orientamento. Se colpite le vie respiratorie, il polmone ed il rene , rene è possibile l’orientamento verso un Wegener; se c’è interessamento del

polmone con emorragia alveolare e rene è possibile un orientamento verso la micropoliangioite; se c’è storia di asma bronchiale, di

eosinofilia (aumento eosinofili nel sangue), se c’è assenza di impegno renale e presenza di convolgimento del sistema nervoso specie periferico èpossibile l’orientamento

verso un Churg Strauss; se c’è dolore testicolare, aumento pressione arteriosa, neuropatia periferica possibile l’orientamento verso una

panarterite nodosa.

E’ utile il laboratorio?

Si. Le indagini di base (VES, PCR, emocromo con formula, urine, elettroforesi sieroproteine, C3, C4, creatinina, AST, ALT, ferritina,) possono supportare l’orientamento verso una forma infiammatoria sistemica. La positività di esami autoimmunitari specifici (in particolare ANCA, FR, ANA, ENA, anticorpi contro la membrana basale dei glomeruli renali, virologici per virus B e C) possono orientare verso una diagnosi specifica. In particolare rivestono molta importanza in alcuni tipi di vasculite gli ANCA che sono anticorpi contro granuli contenuti nei neutrofili (una cellula del sangue). Tali anticorpi sono non solo utili nella diagnosi di queste vasculiti ma possono anche venire utilizzati nel follow up per sospettare (in caso di variazione del loro titolo) la recidiva di malattia. Le vasculiti che hanno positività degli ANCA sono chiamate anche ANCA associate e sono in particolare il Wegener, il Churg Strauss e la micropoliangioite.

E’ molto importante definire l’aggressività di una vasculite

per instaurare una terapia precoce efficace al fine di controllare rapidamente la malattia e migliorare la mortalità (6-20% a 5

anni con terapia aggressiva contro una bassa sopravvivenza senza terapia aggressiva).

La qualità di vita è peraltro spesso bassa, con ricadute (non infrequenti) e comorbilità cronica (legata anche ai farmaci) ancora frequenti.

Quale la terapia?

La terapia dipende dal tipo di vasculite e dall’organo che questa ha interessato; se questo è un organo vitale chiaramente la terapia dovrà essere più aggressiva rispetto ad un

interessamento di un organo non vitale come ad esempio la cute.

Uno dei farmaci maggiormente usati nelle vasculiti maggiori è la ciclofosfamide, un

immunosoppressore alchilante che può essere usato in boli ev o per via orale. La ciclofosfamide è adoperata, associata al cortisone ad alte dosi, per cercare di indurre la

remissione della malattia. Una volta ottenuta la remissione la terapia viene poi proseguita per alcuni anni con farmaci adatti per il “mantenimento” della remissione. Tra i piu’ usasti la

azatioprina. Il cortisonico, come già detto, viene adoperato a dosi elevate inizialmente e poi progressivamente ridotto fino a sospensione. In alcuni casi gravissimi è contemplato,

accanto allo steroide ed alla ciclofosfamide, l’utilizzo della plasmaferesi. Un’altra terapia possibile in alcune forme, specie se coinvolgimento del sistema nervoso periferico, è

quella con immunoglobuline ev ad alte dosi.

Nelle vasculiti minori, dove non vi interessamento di organi vitali, spesso è sufficiente una

terapia a base di steroidi a medio alto dosaggio con riduzione progressiva della dose.

Principali vasculiti

POLIARTERITE NODOSA

Originariamente descritta da Kussmaul-Maier si tratta di una vasculite necrotizzante che interessa arterie muscolari di piccolo e medio calibro di qualsiasi organo ad eccezione

del polmone che è raramente interessato. E’una malattia piuttosto rara con incidenza annuale di 0.7/100.000 e prevalenza 6.3/100.000. Tali dati aumentano in zone ad alta endemia per

infezione da HBV come tra gli Eschimesi dell’Alaska. Il rapporto maschi-femmine di 2:1 con prevalenza nella quarta e quinta decade di vita. Interessa tutti i gruppi razziali.

Le cause della malattia restano al momento pressoché sconosciute anche se dal punto di vista

della patogenesi si pensa siano coinvolti immunocomplessi.

Gli antigenio coinvolti possono essere virali (in particolare virus dell’epatite B) o endogeni

(malattie del tessuto connettivo?, neoplasie?)

Manifestazioni cliniche: accanto a sintomi poco specifici quali astenia, iperpiressia, calo ponderale, ci possono essere manifestazioni

correlate al coinvolgimento di determinati organi bersaglio: glomerulonefrite necrotizzante per interessamento dei reni, insufficienza cardiaca o infarto

miocardico per coinvolgimento del cuore.

Frequente l’interessamento articolare con artrite non erosiva in circa la

metà dei pazienti.

Nel 50% dei casi è coinvolto l’apparato digerente con dolore

addominale, diarrea mucosanguinolenta fino a quadri di perforazione intestinale e peritonite. Tipico è l’interessamento neurologico con un quadro dimononeurite

multipla dovuta all’interessamento dei vasa nervorum e caratterizzata da disturbi sensitivi (parestesie) e motori in un territorio di un nervo periferico degli arti. Poiché

sono interessati vari tronchi nervosi in maniera asimmetrica si parla di mononeurite multipla; più rara la polineuropatia.

L’interessamento della cute si traduce in manifestazioni quali porpora

palpabile; livedo reticularis, noduli eritematosi e dolenti.

Può esservi un coinvolgimento oculare con scleriti, coroiditi, iridocicliti, neurite ottica e

infarto della retina.

Le alterazioni degli esami di laboratorio sono poco significative. In circa ¼ dei pazienti c’è

positività per il virus dell’epatite B. Gli indici di infiammazione sono più o meno aumentati, vi è anemia, trombocitosi e leucocitosi neutrofila. Possono esserci segni

dell’interessamento renale con proteinuria, microematuria, leucocituria, ipercreatininemia. Può, inoltre, esserci ipocomplementemia, presenza di immunocomplessi e crioglobuline e

positività per il fattore reumatoide.

Gli anticorpi antinucleo e gli ANCA sono generalmente negativi.

Criteri classificativi: ACR 1990

- perdita di peso > 4kg,

- livedo reticularis,

- dolore o dolrabilità testicolare,

- mialgia o astenia,

- mono o polineuropatia,

- ipertensione sistolica > 90 mmHg,

- iperazotemia > 40 mg/dl, ipercreatininemia >1.5 mg/dl,

- positività sierica per antigeni o anticorpi dell’ epatite B

- anormalità arteriografiche,

- presenza di granulociti o infiltrato linfocitario misto alla biopsia di un’arteria di medio o piccolo calibro.

La presenza di 3 o più criteri permette di classificare il paziente come affetto da PAN.

La diagnosi si avvale della biopsia e/o dell’ arteriografia.

La prognosi varia in funzione dell’impegno d’organo.

Se non trattata la sopravvivenza a 5 anni è inferiore al 15%.

Dal punto di vista terapeutico si utilizzano cortisonici ad alte dosi associati a farmaci

immunosoppressori (in particolare ciclofosfamide).

POLIANGIOITE MICROSCOPICA

Vasculite ad interessamento delle arterie di piccolo calibro (capillari, venule e arteriose) e caratterizzata clinicamente da glomerulonefrite in aggiunta alle manifestazioni della

Poliartrite nodosa (PAN). Tipico è l’interessamento renale con glomerulonefrite necrotizzante focale segmentaria (GNFS) che conduce frequentemente ad insufficienza renale e può

richiedere l’emodialisi.

In un terzo dei casi si assiste ad interessamento polmonare caratterizzato da emorragia

alveolare,

Dal punto di vista laboratoristico a differenza della poliartrite nodosa è frequente la

positività per ANCA (anti-mieloperossidasi) presenti nel 50-80% dei casi.

SINDROME DI CHURG-STRAUSS

Rara malattia caratterizzata dall’associazione di vasculite sistemica necrotizzante e granulomatosa , eosinofilia ed asma bronchiale

Colpisce vari organi ed apparati in particolare quello respiratorio. L’età media di esordio è

intorno ai 40 anni con lieve prevalenza del sesso maschile

Eziopatogenesi non nota. Sono sospettati fattori allergici o infettivi (Aspergillus,

Trichinella) in grado di innescare meccanismi quali reazioni da immunocomplessi.

Un altro meccanismo implicato potrebbe essere attribuito agli ANCA (in particolare i

p-ANCA).

Manifestazioni cliniche:

- sintomi aspecifici (astenia, febbre, perdita di peso)

- rinite allergica

- asma bronchiale

- sintomi respiratori: tosse poco produttiva

- manifestazioni cutanee: porpora o noduli

- mononeurite multipla

- manifestazioni articolari: artralgie o artriti

- insufficienza cardiaca

Agli esami ematici riscontro di eosinofilia (nell’85% dei casi); aumento delle IgE sieriche, presenza di immunocomplessi. Nel 70% dei casi positività per i p-ANCA.

Alla radiografia del torace presenza di infiltrati fugaci a chiazze o diffusi; talora si rende

necessaria la biopsia polmonare o vascolare.

Criteri classificativi

- Asma bronchiale

- Eosinofilia >10%

- Mono o polineuropatia

- Infiltrati polmonari fugaci

- Anormalità dei seni paranasali e infiltatri eosinofili alla biopsia vascolare

Terapia: cortisonici associati a immunosoppressori (in particolare ciclofosfamide).

GRANULOMATOSI DI WEGENER

Vasculite caratterizzata da lesioni vascolari necrotizzanti e granulomatose a carico dell’apparato respiratorio e da glomerulonefrite. E’ una malattia rara (4 casi per milione) con

prevalenza del sesso maschile attorno alla IV e V decade di vita.

Non è nota l’eziopatogenesi ma è ipotizzata una reazione da ipersensibilità (fattori eziologici

sconosciuti potrebbero indurre una reazione anticorpale con successiva formazione di immunocomplessi patogeni), il coinvolgimento dell’immunità cellulo-mediata (responsabile della

formazione di granulomi) ed il ruolo dei c-ANCA.

Caratterizzata da 3 aspetti istopatologici fondamentali:

- granulomi necrotizzanti del tratto respiratorio superiore, inferiore o di entrambi

- vasculite necrotizzante o granulomatosa delle piccole arterie e vene di vari organi e principalmente del polmone

- glomerulite necrotizzante, focale e segmentaria

L’apparato respiratorio e renale sono i più coinvolti.

Manifestazioni cliniche:

Apparato respiratorio: rinosinusite cronica, ulcerazioni della mucosa nasale, condrite nasale

con deformità del “naso a sella”, otite media sierosa.

Nei casi più gravi difficoltà respiratoria, tosse, dolore toracico ed emottisi (perdita di

sangue con i colpi di tosse).

Manifestazioni renali: glomerulonefrite (ematuria, cilindruria, proteinuria), sino a

quadri di franca insufficienza renale acuta.

Manifestazioni articolarti: artralgie, artriti.

Manifestazioni oculari: sclerite ed episclerite, uveite e neurite ottica, pseudotumor oculi.

Manifestazioni neurologiche: mononeurite, polineurite.

Interessamento cardiaco: miocardite.

Dal punto di vista degli esami ematici riscontro di incremento degli indici di infiammazione (VES, PCR, fibrinogeno); aumento IgA e IgE, positività per c-ANCA (> 90%).

Alla radiografia del torace ( o ancor meglio dalla TAC del torace ad alta risoluzione) si evidenziano infiltrati polmonari di tipo nodulare che possono escavarsi centralmente e sovra-infettarsi.

Criteri classificativi:

- infiammazione nasale o orale

- lesioni polmonari (noduli, infiltrati fissi o escavazioni)

- alterazioni del sedimento urinario

- lesioni istologiche che dimostrano flogosi granulomatosa nella parete del vaso o nell’area peri o extravascolare

La terapia si avvale di cortisonici ad alte dosi associati ad immunosoppressori quali la ciclofosfamide.

PORPORA DI SCHONLEIN-HENOCH

Si tratta di una vasculite abbastanza frequente nell’età pediatrica (generalmente al di sotto dei 7 anni d’età) ma che può manifestarsi anche nel soggetto adulto con predilezione per

il sesso maschile.

La malattia è frequentemente preceduta da infezioni (Mycoplasma, streptococchi, virus di

Epstein, Barr, virus dell’epatite B, varicella, parvovirus B19). In alcuni casi può scatenarsi dopo vaccinazioni o a seguito dell’assunzione di farmaci (antibiotici,

aspirina).

Manifestazioni cliniche:

- porpora cutanea localizzata ai glutei e agli arti inferiori

- dolore addominale

- interessamento articolare con artriti e artralgie

- interessamento renale (glomerulonefrite sino a quadri di insufficienza renale acuta).

La diagnosi è soprattutto clinica associata al riscontro laboratoristico di elevazione di immunoglobuline di tipo A. Importante è la biopsia delle lesioni cutanee.

Dal punto di vista della prognosi la severità dell’interessamento renale è il fattore più

sfavorevole.

Come terapia si utilizzano cortisonici a dosi medio-basse e talora la plasmaferesi.

LA SINDROME DI BEHCET

E' una vasculite sistemica, prevalente nel sesso maschile, a decorso cronico e ad interessamento multiorgano. Colpisce con maggiore frequenza i piccoli

vasi (arteriole e venule) le cui pareti sono infiltrate da cellule infiammatorie con aree di necrosi fibrinoide e conseguenti trombosi venose e, meno frequentemente,

arteriose. Il coinvolgimento di vasi arteriosi di medio e grande calibro (aorta, carotidi, arterie renali e polmonari) si traduce nella formazione di aneurismi e trombosi ed è

responsabile di fenomeni ischemico-emorragici dei tessuti interessati. Se è coinvolto il sistema venoso si manifestano flebiti e tromboflebiti.

Interessa prevalentemente soggetti in età giovanile (20-30 anni). Il rapporto maschi/femmine è diverso a seconda delle diverse aree geografiche

esaminate. Spesso è piu’ grave nel sesso maschile. Possono essere inoltre coinvolte piu’ persone della stessa famiglia. Raro ma non impossibile è l’esordio in

età infantile con manifestazioni oculari piu’ frequenti come sintomo di esordio rispetto alle afte orali. L’impegno oculare può essere nei casi

infantili grave specie se non c’è una immediata terapia.

L’eziologia rimane sconosciuta ma pare mediata da fattori esogeni

(batterci o virali) che, attraverso meccanismi immunopatologici, innescano risposte di tipo umorale o cellulare. Frequente è l’associazione (circa 72%) con l’antigene

di istocompatibilità HLA-B51 il che farebbe pensare che la malattia si manifesti, in seguito di fattori esterni, in pazienti geneticamente predisposti. Sono stati

individuati, oltre all’HLA B51 altri geni di predisposizione

Rispetto alla altre malattie autoimmuni, nel BH sono presenti alcune

caratteristiche che parrebbero contraddire l’ipotesi autoimmunitaria. In particolare: l’assenza di autoanticorpi, la prevalenza nel sesso maschile, la mancanza di

associazione con gli aplotipi HLA delle malattie autoimmuni ed anche alcune particolari risposte B e T cellulari.

Sono peraltro stati ben descritti aspetti immunologici tipici. In particolare

una vasculite immunomediata ed una attivazione dei T CD4 e di risposta Th1 con conseguenti infiammazione vasale (neutrofilica), necrosi fibrinoide della parete, danno

endoteliale e quindi danno d’organo.

In sintesiè l’infiammazione immunomediata della parete dei vasi che porta, a seconda della sede maggiormente interessata, un danno d’organo.l

Sotto il profilo epidemiologico ha una distribuzione generalizzata in tutto il mondo, sebbene la maggior parte dei casi sia

riportata in Giappone, nel Medio Oriente e nella zona Mediterranea (antica “via della seta”). La prevalenza nel Nord-Europa di circa 0.3 pazienti ogni 100.000 abitanti ed in

Turchia di 5 ogni 100.000.

Quali sono le sue principali manifestazioni cliniche?

Le principali manifestazioni cliniche sono rappresentate da:

ulcere orali: dette anche afte si manifestano frequentemente come primo sintomo e rappresentano un requisito indispensabile ai fini diagnostici.

Sono localizzate nella membrana mucosa di labbra, gengive, mucosa del

vestibolo orale e sulla lingua. Clinicamente sono molto dolorose ed hanno durata variabile da pochi giorni ad alcune settimane con tendenza a ritornare frequentemente senza

lasciare cicatrici evidenti. Iniziano come papula o vescicola che poi si ulcera assumendo un aspetto con centro rossastro e bordi biancastri; talora sono ricoperte da una

pseudo membrana giallastra. Le dimensioni sono varie da pochi millimetri a 10 mm o piu’; possono presentarsi isolate o raggruppate. Le afte peraltro non sono solo presenti in

questa patologia. Possono essere legate a forme famigliari, a infezioni virali, a malattie intestinali ed ad altre situazioni mediche. .

ulcere genitali: sono localizzate sullo scroto, sul pene e sull’area perianale nell’uomo; sulla vulva e sulla vagina nella donna. Rispetto alle ulcere

orali hanno dimensioni maggiori e sono più profonde e più dolorose. Raramente rappresentano manifestazioni iniziali della malattia, riscontrandosi più spesso

durante il corso della stessa. Solitamente ricorrono meno spesso delle ulcere orali con la tendenza, però, a lasciare cicatrici o zone di discromia cutanea.

Le ulcere orali o afte orali spesso rappresentano il primo sintomo della

malattia. Si puo’ dire che oltre il 60% dei pazienti manifestano questo sintomo che rappresenta quindi un dato importante per la diagnosi.

Interessamento cutaneo

Le manifestazioni cutanee più frequenti sono rappresentate dalla

pseudofollicolite e dall’eritema nodoso.

La pseudofollicolite è una dermatite che assomiglia alla follicolite

(infiammazione al follicolo pilifero); è spesso recidivante; si manifesta sul viso, dorso, torace ma anche agli arti; è spesso recidivante. Può essere

presente anche una dermatite di tipo acneiforme.

L’eritema nodoso, piu’ frequente nelle donne, si manifesta specie agli arti. È

caratterizzato da noduli dolenti, violacei ecchimotici.

La pseudofollicolite e l’eritema nodoso non sono le sole manifestazioni

cutanee. Alcuni pazienti presentano papule, eruzione maculari ed anche lesioni necrotizzanti alle dita legate a vasculite ischemic.f

Caratteristico è il pathergy test che sottende la presenza di

una iper-reattività aspecifica a seguito di iniezione intradermica eseguita con ago sterile. Dopo 48 ore dall’iniezione il risultato è positivo se si forma almeno una papula

eritematosa, sterile del diametro di 2 mm. Sotto il profilo istologico il fenomeno si verifica per accumulo di cellule mononucleate e cheratinociti intorno ai

vasi, che si estendono al derma profondo. Per la sua alta sensitività e positività, è considerato uno dei criteri internazionali di diagnosi del Behçet. La

patergia, nei pazienti con Behcet, si può manifestare anche con esagerata risposta cutanea a semplici graffi o punture di insetto o prelievi ematici.

Interessamento oculare

Numerose possono essere le lesioni oculari. L’uveite rappresenta la forma più

frequente e, a seconda della localizzazione anatomica della flogosi, viene classificata in anteriore (irite, interessamento del corpo ciliare), posteriore (coroide e

retina), intermedia (retina periferica e pars plana del corpo ciliare). Se è interessata l’intera uvea si parla di panuveite.

Nel maschio l’alterazione visiva è più frequente e grave e nell’80% dei

pazienti maschi si può evidenziare una malattia oculare bilaterale. In una percentuale circa del 25% dei pazienti può esserci riduzione o alterazione del visus; talora anche

perdita della vista. Si stima che tra l’insorgenza delle manifestazioni oculari e la cecità, nei casi gravi non trattati, possono intercorrere alcuni anni.

L’interessamento oculare che si manifesta per lo piu’ con dolore oculare, arrossamento, alterazioni visive è legato ad una infiammazione (vasculite) dei vasi della

retina I vasi sono infiltrati da cellule infiammatorie (neutrofili), diventano permeabili, le cellule infiammatorie fuoriescono e sono le responsabili delle

varie manifestazioni oculari compresa l’irite con ipopion, prima manifestazione oculare della malattia descritta storicamente. Il tipo di cellule infiammatorie

presenti sono diverse a seconda della fase di malattia. In fase acuta predominano una vasculite e perivasculite neutrofile (iride, corpo ciliare, vasi coroidali, retina),

successivamente c’è infiltrazione di linfociti e plasmacellule (iride, retina), nella fase finale sono presenti occlusione vasale e fibrosi.

Interessamento articolare

Frequentemente (40-60%) si assiste ad un coinvolgimento articolare in corso di

malattia di Behcet. Solitamente si sviluppa un’artrite periferica a coinvolgimento degli arti inferiori che può essere monoarticolare, oligoarticolare o

poliarticolare. L’artrite ha caratteristiche di non erosività; raramente ha decorso cronico, non è mai deformante. Le sedi maggiormente colpite sono le ginocchia, poi i

polsi, le anche e il gomiti.

In circa il 30% dei pazienti è presente sacro-ileite; una percentuali di

pazienti con BH (10%) ha anche spondilite anchilosante. Questi dati avevano fatto includere, fino ad alcuni anni fa, il BH nell’ambito del gruppo delle spondiloartriti

sieronegative considerata anche la possibile presenza negli stessi malati dell’antigene HLA B27 tipico della spondilite anchilosante.

Interessamento vascolare

Le lesioni vascolari più frequenti sono caratterizzate da:

- occlusione arteriosa

- aneurismi arteriosi con emorragie da rottura

- occlusione venosa

- varici

Più raramente sono pure stati riportati:

- trombosi venosa profonda,

- aneurismi venosi

- tromboflebiti superficiali

- trombosi atero-venose profonde

Le manifestazioni vascolari venose sono più frequenti di quelle arteriose e sono state documentate in quasi tutti i distretti vascolari.

Alcuni studi hanno documentato associazioni statisticamente significative

tra trombosi venose superficiali e profonde e tra manifestazioni cutanee maculo papulari ed impegno articolare.

Interessamento del sistema nervoso centrale

L’impegno del sistema nervoso centrale (3-10%) viene definito come

Neuro-Behçet. I segni clinici più caratteristici sono legati ai disturbi piramidali che causano paralisi, clonie, disturbi del linguaggio ed ai disturbi legati

all’impegno del peduncolo cerebrale con difficoltà all’equilibrio ed atassia (difficoltà nella marcia e nell’equilibrio). In linea generale sono piu’ frequenti i

disturbi motori che quelli sensitivi. Preminente è il danno parenchimale ma può essere presente anche impegno legato ad ipertensione endocranica. Si possono avere quindi

paresi, crisi epilettiche, confusione mentale, alterazioni della sensibilità, sindromi vertiginose, alterazioni della vigilanza, distimie, disturbi sfinterici.

Le manifestazioni cliniche sono legate quindi sia alla gravità che al tipo ed alla sede dell’impegno vasculitico. Si possono verificare anche trombosi venose

intracraniche con ipertensione endocranica, emorragie subaracnoidee, trombosi a carico della regione cerebellare, paralisi dei nervi cranici e meningiti asettiche.

Il coinvolgimento del sistema nervoso centrale è raro come esordio di malattia

e solitamente si presenta durante l’evoluzione della malattia (dopo i tre anni dall’esordio in genere) con maggiore frequenza nel sesso maschile. E’ molto

importante il sospetto diagnostico per una diagnosi precoce. La gravità e la evoluzione dell’impegno cerebrale dipendono anche dalla precocità o meno di una adeguata terapia

immunosoppressiva. I principali strumenti per la conferma del sospetto clinico sono rappresentati dalla TAC ma in particolare dalla RM con mezzo di contrasto. Meno usata

è la SPECT. Anche l’analisi del liquido cerebro rachidiano attraverso la puntura lombare è importante.

Manifestazioni cliniche meno frequenti

Un impegno renale con ematuria e proteinuria, legato a glomerulonefrite, puo’ essere presente in una percentuale fino al 10% dei pazienti. Piu’ raro è

l’impegno, tardivo, legato al deposito di amiloide, una sostanza fibrillare che causa ipofunzione degli organi nei quali si deposita. Può esserci anche un danno legato

all’impegno arterioso (con ischemia, aneurismi, stenosi) o alla trombosi venosa.

Può esserci anche una epipidimite che si manifesta con dolore e tumefazione

della zona interessata.

L’ impegno polmonare è secondario alla vasculite dei vasi polmonari La vasculite polmonare può complicarsi con ipertensione polmonare e cuore dx.

I sintomi sono la difficoltà respiratoria, la tosse, il dolore toracico e gli edemi periferici.’ Sono stati segnalati aneurismi (dilatazioni vasali) polmonari singoli o

multipli. Rappresentano una complicanza potenzialmente grave per il rischio di rottura con conseguente grave emottisi ed anemizzazione; la mortalità in questi casi è

elevata nonostante l’intervento chirurgico, in questi casi necessario. E’ rara la embolia polmonare nonostante la possibile presenza di trombosi venose

periferiche recidivanti. I pazienti con BH che presentano tosse, emoftoe, dolore toracico, dispnea vanno pertanto adeguatamente indagati. La complicanza polmonare

è rarissima all’esordio di malattia. Sono importanti per la diagnosi la TAC, la angioTAC e la RM. L’angiografia polmonare è un esame fondamentale in casi

selezionati.

L’impegno cardiaco comprende manifestazioni ischemiche legate ad arterite coronarica, aritmie, ma anche endocarditi, miocarditi, pericarditi, problemi

valvolari. Se il BH possa dare aterosclerosi accelerata non è chiarito.

L’impegno gastrointestinale può manifestarsi con vasculite intestinale con ulcerazioni possibili in ogni tratto dell’intestino e con possibilità di

diarrea sanguinolenta e perforazione intestinale. Le manifestazioni gastrointestinali variano di frequenza a seconda della area geografica interessata.

Può essere presente anche ingrossamento linfonodale

accompagnato a segni sistemici quali stanchezza, malessere, febbre.

Criteri classificativi della malattia di Behçet:

I criteri classificativi sono quelli proposti ala gruppo internazionale per lo

studio del BH (1989). Comprendono un criterio maggiore rappresentato dalle ulcerazioni orali ricorrenti e da criteri minori. In pratica vengono richiesti per la

classificazione la presenza del criterio maggiore piu’ due criteri minori. I criteri sono:

- ulcerazioni orali ricorrenti (criterio maggiore obbligatorio per la diagnosi)

- ulcere aftose genitali

- uveite anteriore e posteriore

- infiammazione cutanea (pseudofollicolite, lesioni papulo-pustulose, simil-eritema nodoso)

- Pathergy test

Sono utili i test di laboratorio?

In corso di fase acuta di malattia di Behcet è in genere presente un

aumento dei principali indici di infiammazione (VES, proteina C reattiva, fibrinogeno, alfa-2 globuline) ed un incremento della conta dei globuli bianchi (leucocitosi). A

seguito di una iperfunzione dei linfociti B su può osservare un incremento delle immunoglobuline (IgG e IgM ) e si può dimostrare la presenza di immunocomplessi circolanti

(CIC). Sono negativi gli ANA, gli ENA e ali altri autoanticorpi. Può esserci positività per gli ANCA e per gli anticorpi anti fosfolipidi. Tali anticorpi non servono per

la diagnosi ma possono essere marcatori di particolare impegno vasculitico.n

Non esistono tuttavia marcatori”specifici” di malattia.

La ricerca dell’antigene di istocompatibilità di classe I HLA B51 è utile per

la diagnosi.

Quale la prognosi di malattia?

La malattia di Behcet alterna fasi di remissione con fasi di riacutizzazione e

la prognosi è solitamente favorevole a meno che non siano colpiti organi vitali. La prognosi è nettamente peggiore nel sesso maschile rispetto a quello

femminile.

La stadiazione della malattia con la precoce diagnosi dell’impegno

d’organo maggiore con una successiva pronta terapia sono mandatorie per migliorare la prognosi dei pazienti. L’impegno neurologico se ricorrente e l’impegno oculare possono

esitare in danni permanenti (deficit neurologici o cecità).

La mortalità è legata in particolare ai gravi impegni emorragici polmonari

(rari) o a gravi impegni vascolari maggiori.

Quale la terapia?

Terapia locale Le ulcere

genitali od orali vanno trattate con creme a base di cortisone associate o meno a terapia antibiotica. Talvolta sono necessari colliri ed iniezioni locali di

corticosteroidi intraoculari per prevenire la formazione di sinechie nella fase acuta delle uveiti.

Terapia sistemica

Varia a seconda del distretto corporeo interessato.

Ulcere orali e genitali: COLCHICINA e, nelle forme più gravi, AZATIOPRINA. Per le ulcere genitali più gravi si può utilizzare anche la TALIDOMIDE o il

DAPSONE.

Cute

Le manifestazioni cutanee, specialmente l’eritema nodoso, rispondono in modo

soddisfacente alla COLCHICINA, al DAPSONE ed al cortisone.

Artriti

Il coinvolgimento articolare va trattato con FANS (antinfiammatori non

steroidei) e cortisonici a dosi medio-basse. Può essere efficace la terapia associativa con l’impiego di SULFASALAZINA. Alcuni studi hanno dimostrato l’efficacia della

associazione della BENZATIN PENICILLINA a scopo profilattico ogni tre settimane associata alla COLCHICINA.

Interessamento oculare

Nella maggior parte dei casi vengono somministrati farmaci ad uso locale in

associazione a terapia sistemica con cortisone a dosi elevate o farmaci immunosoppressori (ciclosporina, azatioprina, ciclofosfamide, tacrolimus).

Interessamento vascolare e neurologico:

Terapia cortisonica associata a farmaci immunosoppressori (ciclofosfamide,

clorambucil).

In caso di impegno oculare o neurologico resistente alle comuni terapie può

trovare anche indicazione la terapia con i farmaci cosiddetti biologici in particolare l’infliximab. In casi gravi di impegno mucocutaneo, articolare ed oculare è stata anche

sperimentata la terapia con interferone alfa2b.

La terapia chirurgica va riservata alle complicanze vasali

gravi. In particolare va proposta in caso di rottura di aneurismi, in caso di perforazioni intestinali, di infarti intestinali, di gravi ulcerazioni gastro-intestinali;

inoltre , in casi di complicanze cardio toraciche (aneurismi) o neurologiche importanti.